引 言

62年前,雷锋用22岁的青春写下:“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。” 他的精神,就像一束光,穿越时间,照亮今天的我们。

今天,我们正式启动雷锋日主题活动。一份捐赠,一次志愿行动,或许微小,但当点点善意汇聚在一起,就能成为温暖整片星空的光。

雷锋精神从不遥远,它就在我们每一次主动伸出援手的瞬间,也藏在每一个愿意为他人付出的小小心意里。让我们一起,把这份温暖继续传递下去!

传承雷锋精神 | 苏州中学园区校“爱心漂流站”启航!

2025年3月4日

我们的“爱心漂流站”就像是一个神奇的转换站,同学们的闲置物品经过学生会的巧手分类打包,变成了一个个充满惊喜的“爱心盲盒”。

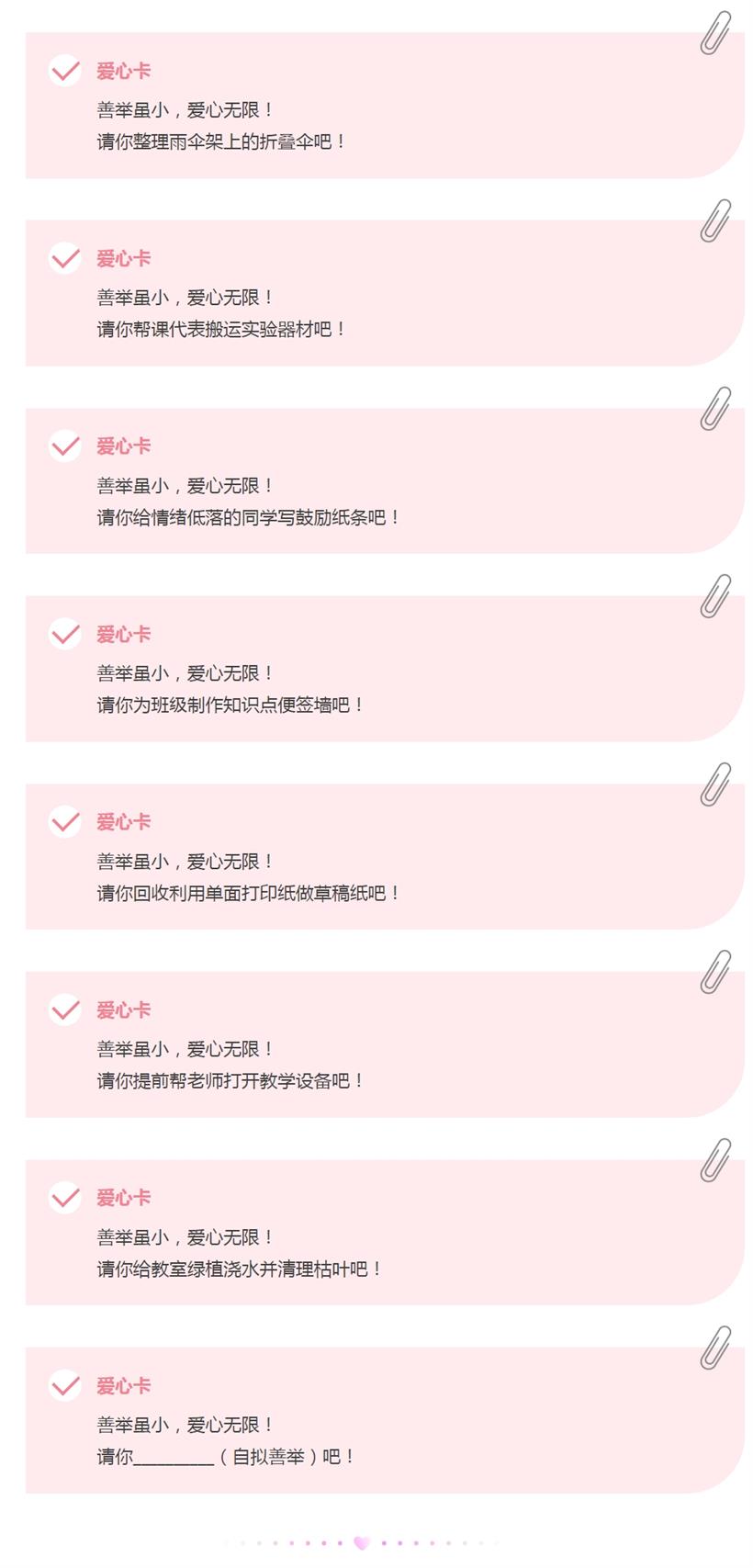

而且,参与的方式也超级有趣!可以在博物馆大厅领取一张“微志愿”任务卡,完成它,就像是在游戏中解锁新关卡一样。每完成一个任务,就离“爱心盲盒”更近一步。

最后,当集齐了足够的任务卡,就可以在博物馆大厅兑换那张通往“爱心漂流站”的门票,兑换“爱心盲盒”了。

让我们一起将爱“漂流”起来吧!用我们的闲置物品,传递一份温暖,收获一份惊喜!

今天,我们国旗下迎来了一位特别的嘉宾——苏州市青年志愿者协会会长、苏州职业大学团委书记胡宾老师。

胡宾老师不仅是苏州市社会工作和志愿服务联合会的副会长,更是一位在志愿服务领域深耕多年的“行动派”。无论是大学生志愿服务、大型赛会的志愿者管理,还是志愿服务项目的策划与培训,他都有着丰富的实践经验。可以说,胡宾老师用他的实际行动,为我们诠释了什么是“新时代雷锋”的责任与担当。

亲爱的老师们、同学们:

大家上午好!

非常荣幸,也无比激动能在3月5日学雷锋纪念日前夕来到苏州中学园区校,以一名志愿者的身份,与大家共同探讨“雷锋精神”与“志愿服务”这一崇高而温暖的话题。今天,我特意穿上了这件象征着志愿者身份的红色“战袍”,它不仅是一件衣服,更是一份责任、一份担当,承载着无数志愿者的初心与使命。

提到雷锋,相信在大家的脑海里都会有自己的一个印象。在我像你们这么大的时候,雷锋的形象深深烙印在我的脑海中:穿着军装、戴着棉帽、笑容温暖、目光坚定。那时的我,是班级黑板报的主创,一年又一年地将他的形象定格在黑板上。那时的“雷锋精神”,对我而言,是具象而简单的——学雷锋,就是学着去做那些力所能及的好事,从让座、扶老人过马路做起,从小事做起,从身边做起,帮助他人,传递温暖。

随着年龄的增长,我步入了大学的殿堂,对“雷锋精神”的理解也逐渐深刻。我参与了各种志愿服务活动:走进敬老院,为老人们打扫卫生、表演节目,陪伴他们度过孤独的时光;深入工地,为工人师傅送去夏日的清凉与关怀;走上街头,为寒门学子募捐学费,点燃他们求知的希望;漫步江边,捡拾垃圾,守护绿水青山。每一次志愿服务,我都积极主动,因为我知道,我的行动能够给他人带去快乐、便捷与希望,同时,自己也收获了满满的成就感与幸福感。

在这里,我想与大家分享一段让我最难忘的志愿服务经历。2010年,上海举办了一场举世瞩目的盛会——世界博览会。至今,黄浦江畔的中国馆、世博轴等建筑依然矗立,见证着那段辉煌。我有幸成为志愿者,参与了“华侨华人回家看世博”这一重要接待活动。当时,国务院侨办邀请了2010位华侨华人来沪参观,我们整整筹备服务了五天。那几天,休息时间少得可怜,经常一站就是半天,连口水都顾不上喝。但作为学生,我收获了许多人生第一次:第一次登上央视一套,第一次近距离接触重量级领导,第一次见识国宴的规格。这些经历让我眼界大开,那种参与国家级盛事的自豪感,至今回想起来依然心潮澎湃。

然而,最让我难忘的并不是这些有记忆点的画面,而是一位华侨对我说的一番话。为了做好接待工作,我提前做了大量准备:苦练英语口语,熟记中国经济社会发展数据。功夫不负有心人,这些准备派上了用场,我抓住每个机会主动介绍,想让嘉宾们更多地了解中国。休息的间隙,一位华人商会的代表对我说:“感谢你的介绍,让我对中国有了更新的认识。没想到祖国发展得这么好,机会这么多,以后我一定要常回来看看,寻找投资机会。”这番话像一股暖流,瞬间涌上心头。那一刻,我真正体会到了志愿服务的意义不仅仅是付出,更是一种心灵的触动与共鸣。

走上工作岗位后,我成为了一名高校教师,组织志愿服务成为了我工作的重要内容。让更多人加入志愿者队伍,在服务他人中收获成长与喜悦,成为了我工作的主要追求。在这个过程中,我见证了太多成长的故事,今天想和大家分享几个难忘的片段。

2023年,苏州承办了国际顶级羽毛球赛事——苏迪曼杯。我们学校组织了251名志愿者参与服务。从前期遴选、培训到正式服务,历时两个月。为了确保服务质量,我们外国语学院甚至停课支持。最终,赛事圆满成功,同学们的专业服务赢得了运动员和主办方的一致好评。赛后,我们举办了总结表彰大会,让志愿者们分享心得。其中有两位同学的分享让我至今难忘。

第一位同学负责一项看似简单却至关重要的任务:在直播过程中,他需要全程跟随摄影师,确保连接摄像机和直播设备的线缆不会断裂或绊倒他人。这个平时在学校里有些特立独行的男生,竟然在整整五天的比赛中,始终保持弓步弯腰的姿势,全神贯注地完成这项枯燥却责任重大的工作。摄影师傅对他赞不绝口,他在分享时说:“这次经历让我真正懂得了什么是责任。”更令人欣慰的是,这种认真负责的态度延续到了他之后的学习生活中。

第二位同学负责内场观众引导和秩序维护。虽然身处赛场,离羽坛巨星们近在咫尺,但她却始终背对赛场,面向观众。她打趣地说:“比赛越精彩,我就越紧张,生怕观众太激动hold不住。”这次经历,让她对心理学产生了浓厚的兴趣:“这场比赛没让我爱上羽毛球,却让我迷上了通过人的反应洞察情感这门学问。”

这样的故事还有很多:火车站志愿者帮助行动不便的阿姨搬运行李,收获了一个温暖的拥抱;社区志愿者教独居老人使用微信视频,让老人第一次在线上见到远方的孙子,激动得热泪盈眶;刚刚结束的苏州马拉松,我校组织了850位志愿者参与,我们一位带队老师在朋友圈里写道:“收获的是运动的魅力、信念的感染”。

这些故事告诉我们,志愿服务能够带给我们的收获,远比我们想象的要丰富得多。它让我们在付出中收获,在服务中成长,在奉献中找到人生的意义。

我对“志愿服务”和“雷锋精神”的理解,是一个不断深化的过程:从最初的学“形”——了解志愿服务的形式,到付诸“行”动——真正参与其中,再到走“心”——体会服务带来的心灵触动,最终升华为“信”仰——将志愿服务视为终身追求。“形”“行”“心”“信”的这个过程中,让我深深体会到:志愿服务不是一时的热情,而是一种生活态度;雷锋精神不是遥远的标杆,而是可以践行的日常。

下面我想脱下这件马甲,和大家分享一个重要的理念:志愿服务不仅仅是一件马甲的事。当我们穿上志愿者马甲时,我们是显性的志愿者;当我们脱下马甲时,我们依然可以成为隐性的志愿者。马甲的意义在于让需要帮助的人更容易找到我们,而脱下马甲后,我们更要主动去发现需要帮助的人和事。

生活中处处都是志愿服务的舞台:在地铁站,看到迷茫的老人,一句“需要帮助吗?”你就是轨道交通指引志愿者;在街头,随手捡起散落的垃圾,你就是环保志愿者;在图书馆,整理被翻乱的书籍,你就是图书管理志愿者;在教室,为同学讲解难题,你就是课后辅导志愿者;在食堂,主动收拾餐桌,你就是文明就餐志愿者。

这些看似微小的举动,正是雷锋精神的最好诠释。志愿服务不在于形式,而在于用心;不在于规模,而在于坚持。当我们把助人为乐内化为习惯,把奉献精神融入日常生活,我们就真正读懂了志愿精神的内涵。

同学们,3月5日学雷锋纪念日即将到来,但雷锋精神不应该只停留在这一天。让我们把每一天都当作学雷锋的日子,让志愿服务成为一种生活方式,每个人都可以成为别人的一束光,每个善举都能让世界变得更美好。

青春志愿,我先行!让我们用实际行动证明:雷锋从未离开,雷锋就在身边!让我们携手同行,用爱心传递温暖,用行动诠释担当,让志愿之花在校园绽放,让雷锋精神在新时代焕发新的光彩!

谢谢大家!

中午时候,园区校的小伙伴们已经行动起来了!“爱心漂流”的活动举办得如火如荼,捐赠的队伍排得老长,领取爱心卡做志愿服务的同学们更是络绎不绝。

园区校的学子们,正热火朝天地投身志愿服务,践行雷锋精神,迈出了新时代学雷锋的有力步伐!