看 点

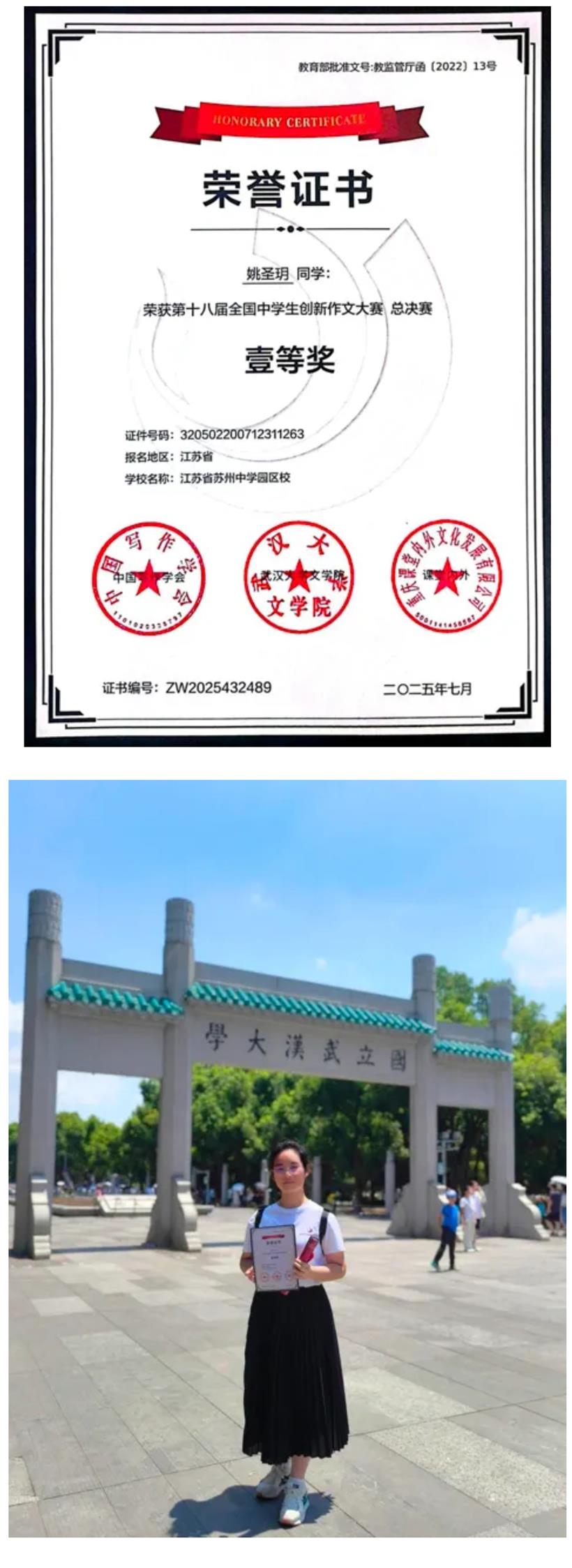

2025年7月,以“笔筑星河,寻梦十八年”为主题的第十八届全国中学生创新作文大赛总决赛颁奖典礼在武汉大学体育馆举行。

我校高二(4)班姚圣玥同学经历省初赛、省决赛,最终荣获全国总决赛一等奖。

落笔生花,步步生辉,愿姚圣玥同学继续在文学的星河中闪耀前行!

西马学子 | 姚圣玥:第十八届全国中学生创新作文大赛一等奖

2025年8月4日

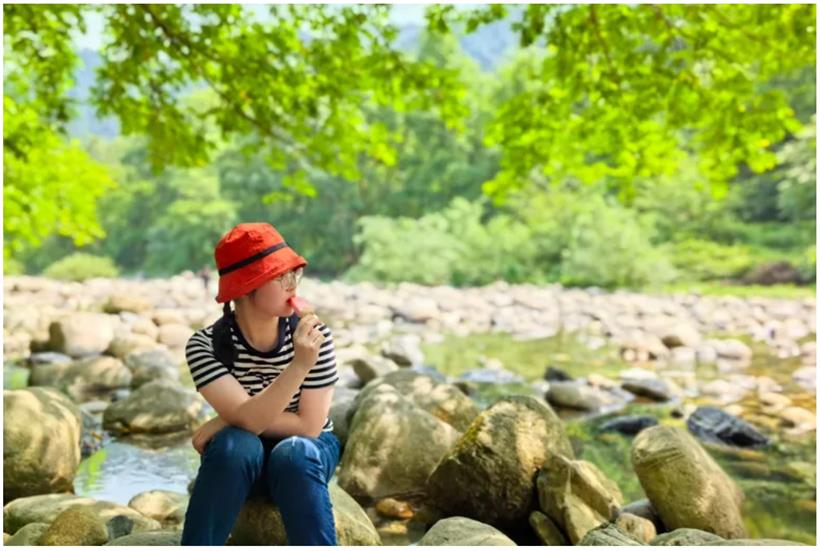

大家好,我是高二4班的姚圣玥。我热爱文学,更热爱生活。夏日午后,我可能坐在树荫下,任文字在脑海里穿梭;也可能抓起羽毛球拍,和朋友来一场酣畅淋漓的“热战”。百变的文字,是千万种生活的投影,它指引着我走向不被定义的生活。在学习之余,我走近自然,走近万家灯火,寻找生活里的艺术。或许平凡的生活中没有跌宕起伏的情节,没有轰轰烈烈的情感宣泄,但只要做个生活中的“有心人”,温暖的际遇就会向我们走来。

十分有幸获得全国中学生创新作文大赛一等奖,我将从一个文字爱好者的角度,向大家分享我写作过程中的感悟。

“每个人都有内涵,都有话想说。重要的是顺畅地表达自己的想法,不沉默,不结巴,不论使用文字、颜色或声音,都必须言之有物”。对我而言,写作离不开积累,灵感与表达。我没有文学大家那样深厚的生活阅历,所以为了看到更广阔的世界,阅读就成了我的不二法门。从小到大,从罗尔德达尔到路遥,文字不断地贴近我的生活,为解决生活中困扰我的问题,我阅读的内容从单纯的“美文”转向社会学,哲学类书籍。由于阅读的动机来自于对生活的审视与发问,那些看似艰深晦涩的文字也能够与接地气的生活紧密联系。因此,我们不必将文字“束之高阁”,而可以怀揣着朴素的好奇,带着自己的生活感悟,勇敢地走进去。只有对情感或事件产生过程的深刻分析有所涉猎,对事件发展有基本的逻辑概念,写出来的文字才会有骨架,有力量,有逻辑支撑情感的迸发。

大赛结束后的讲座上,阿来教授强调:“创新作文大赛,重在“新”。在AI时代,一遍遍地重复、复刻逃不过被取代的命运,只有创新才有竞争力”。总决赛上,我的作文由鱼的视角展开,事实上,这叙述视角的小创新,并不是临场发挥想到的,而是来自我平时的随笔。创新,灵感,巧思,终究离不开日常的积累,但这里的“积累”不仅指阅读与写作,更指对身边世界敏锐的观察力与思考力。世上少有一拍脑袋就能妙语连珠的天才,但每个人都拥有感受的能力。在武汉的深夜,我和妈妈走进便利店买纸杯,看到店员蹲在地上,身边摆满商品,他拿起面包,仔细观察密密麻麻的标签,逐个核对有没有过保质期。曾经吐槽便利店商品太少的我,第一次感觉便利店的东西实在太多。新的视角与感悟,需要走出“我”个体的小水潭,像一颗水滴融入别人的生命,用心去共情,哪怕是不准确的猜想,也有意义。

最后,是文字的传达。小学的“微作文本”,初中的日记本,高中的备忘录,这些文字的载体留下了我成长的痕迹。我的写作,一开始只是写给自己,不去刻意研究技法,草率又狂野地“梦到哪句说哪句”,结果自己对写作的热爱就这样“莫名其妙”地保留下来了。后来,随着我的成长,我能与更多的书引起共鸣,于是就想“我能不能也写出引起他人共鸣的文字”。写给他人的文字,是困难和克制的,每当我兴高采烈地完成一篇文章,拿给我妈看时,她却频频摇头。“传递”,不意味着“到达”,从自我感动走向群体共鸣,需要对文笔进行漫长的练习与调整,更需要在生活中时刻捕捉、放大能引起共鸣的情感,以及能引发读者思考的真问题。

我日记本的扉页上记录着“要停止把诗歌变成梦幻,要学会在现实中发现诗歌”,纪德时刻提醒我------要将文字与生活紧密相连,将文字从“我”变成“我们”,在生活中编织文字的梦网,让不同心灵得以毗邻,让每个人在阅读时都能看到自己的影子,从而汲取继续向好生活的勇气。

我们都是生活的书写者,不妨坐上文字的列车,去不同的站台看一看吧。